付録:資料編

本記事を書くにあたって、確認した公的文書や法律などをまとめてご紹介します。

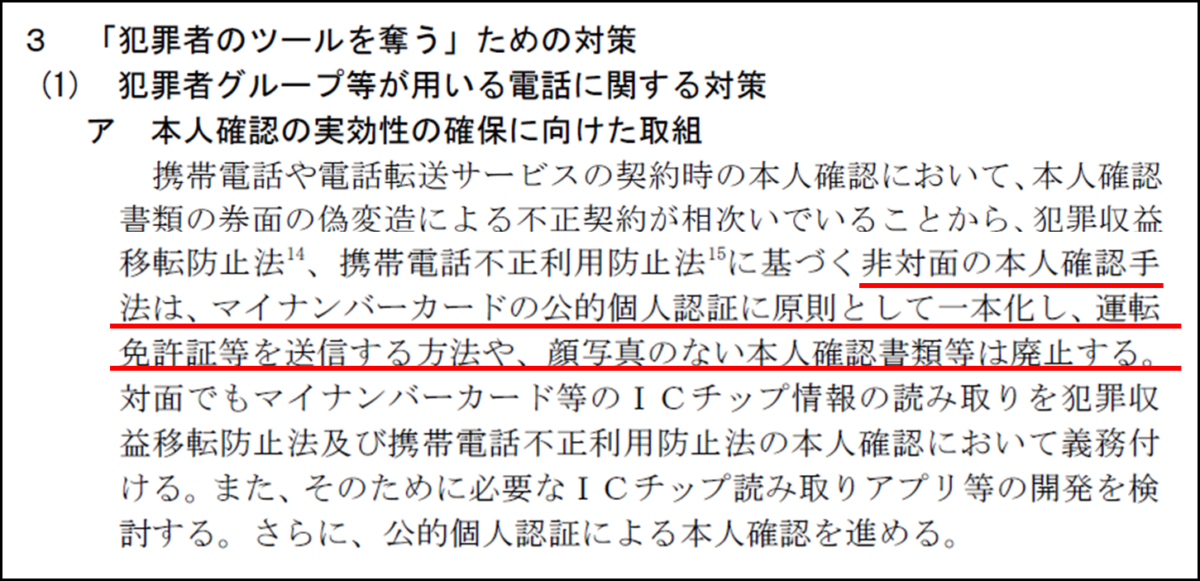

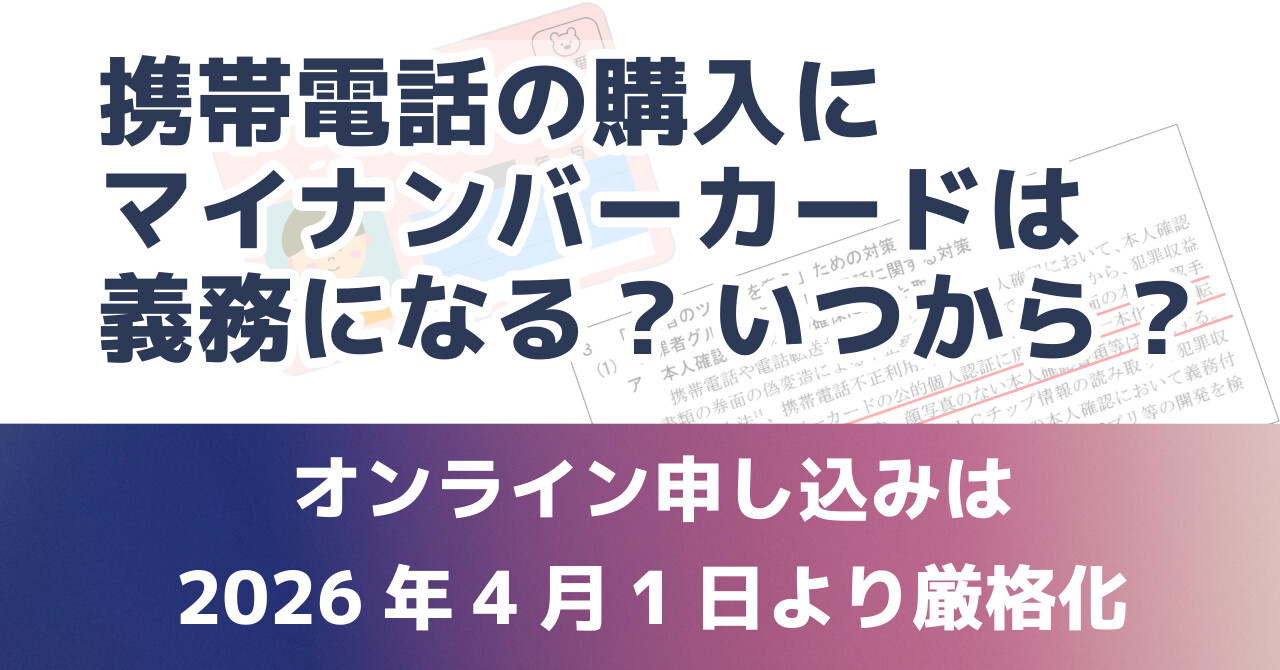

「国民を詐欺から守るための総合対策」

2024年6月18日閣議決定「国民を詐欺から守るための総合対策」

フィッシング詐欺や投資詐欺などの頻発をうけて、政府がまとめた対策です。

この中で、「犯罪者のツールを奪う対策」として、携帯電話契約時の本人確認方法が取り上げられました。

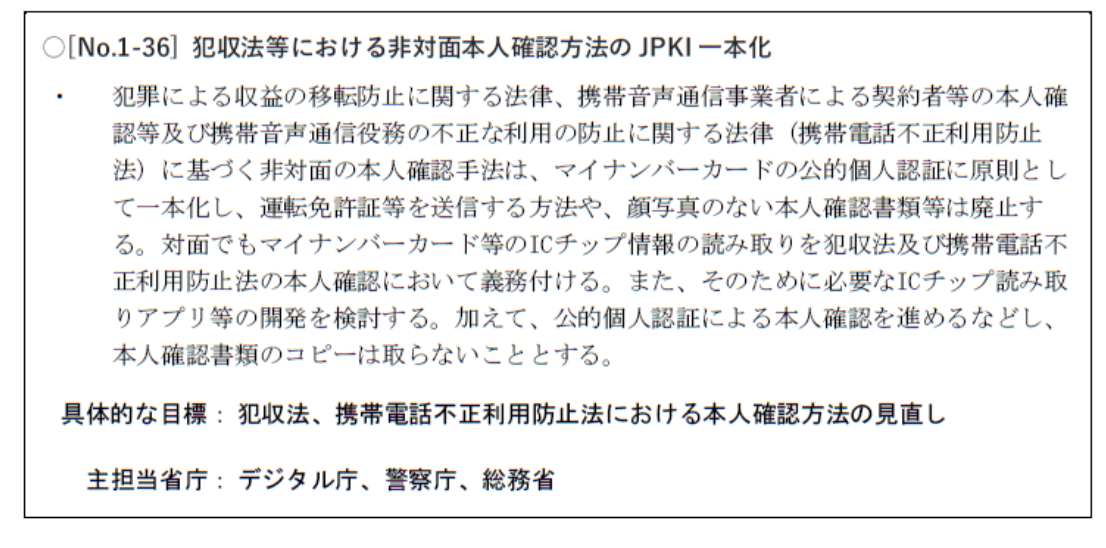

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」

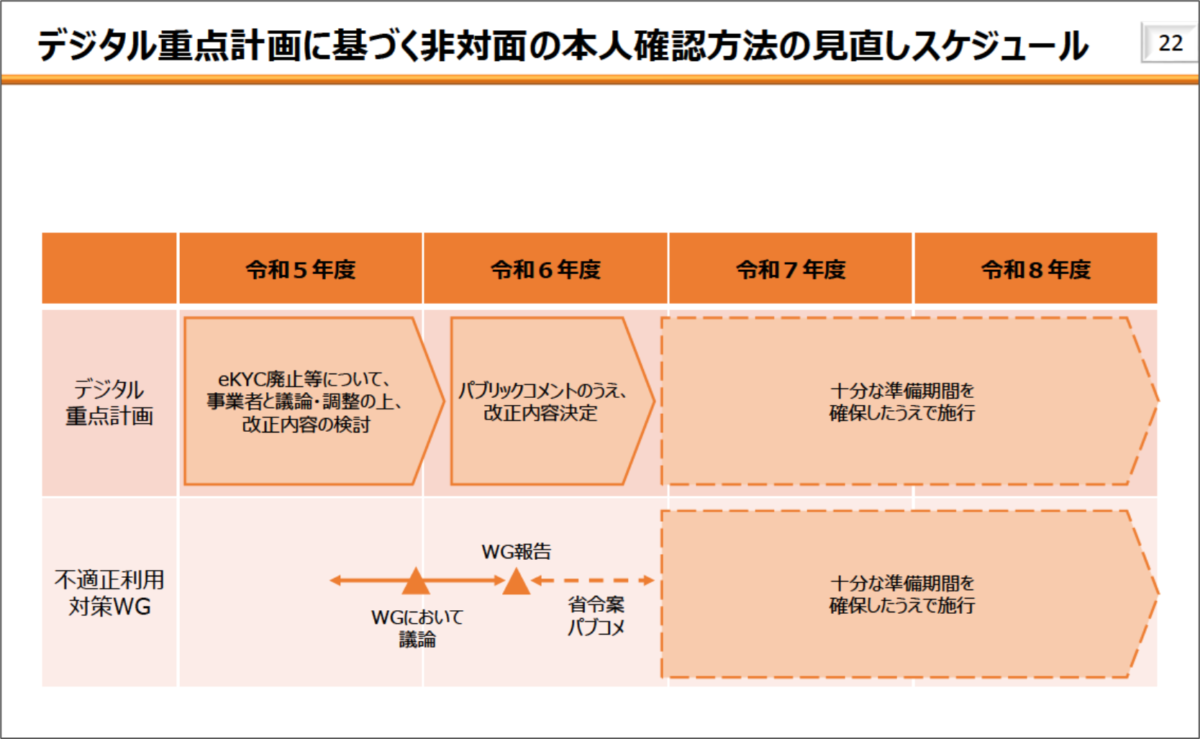

2024年6月21日閣議決定「デジタル社会の実現に向けた重点計画」

「非対面本人確認方法はマイナンバーカードに一本化する」と大々的に打ち出した文書です。

「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会」

総務省

ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会

この中の、特に「不適正利用対策に関するワーキンググループ」の会議で、携帯電話契約時の本人確認をどうするか、議論されてきた経緯を見ることができます。

総務省

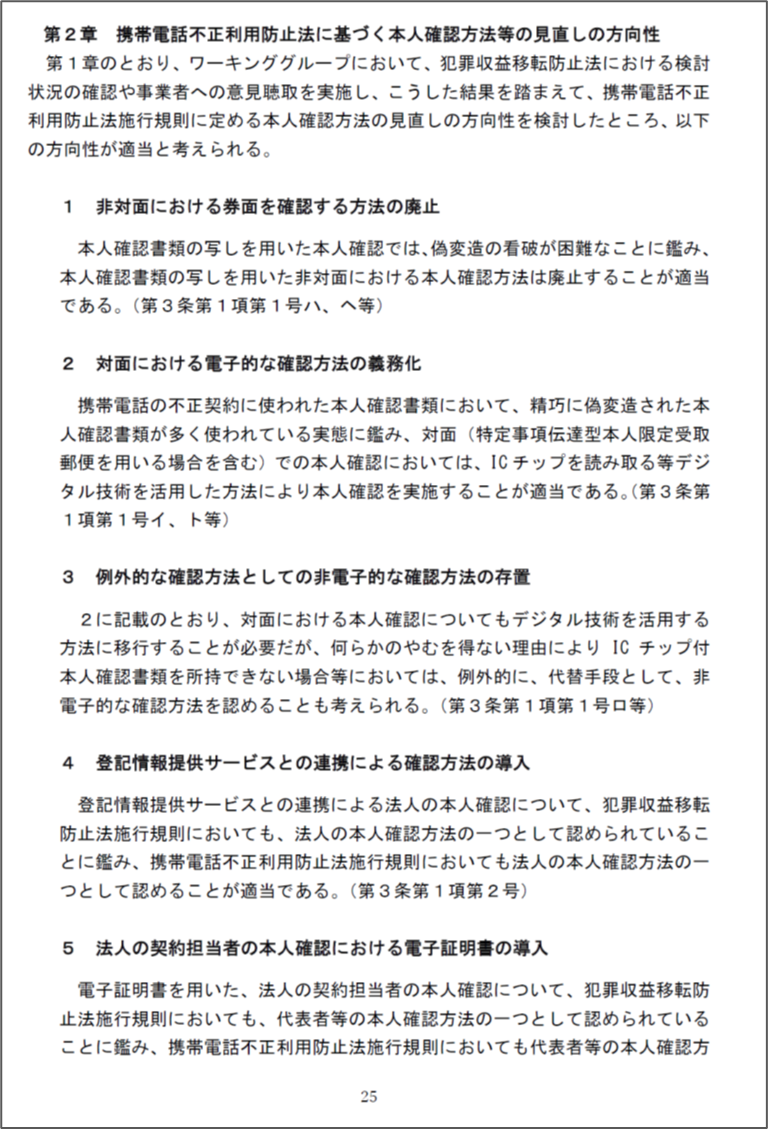

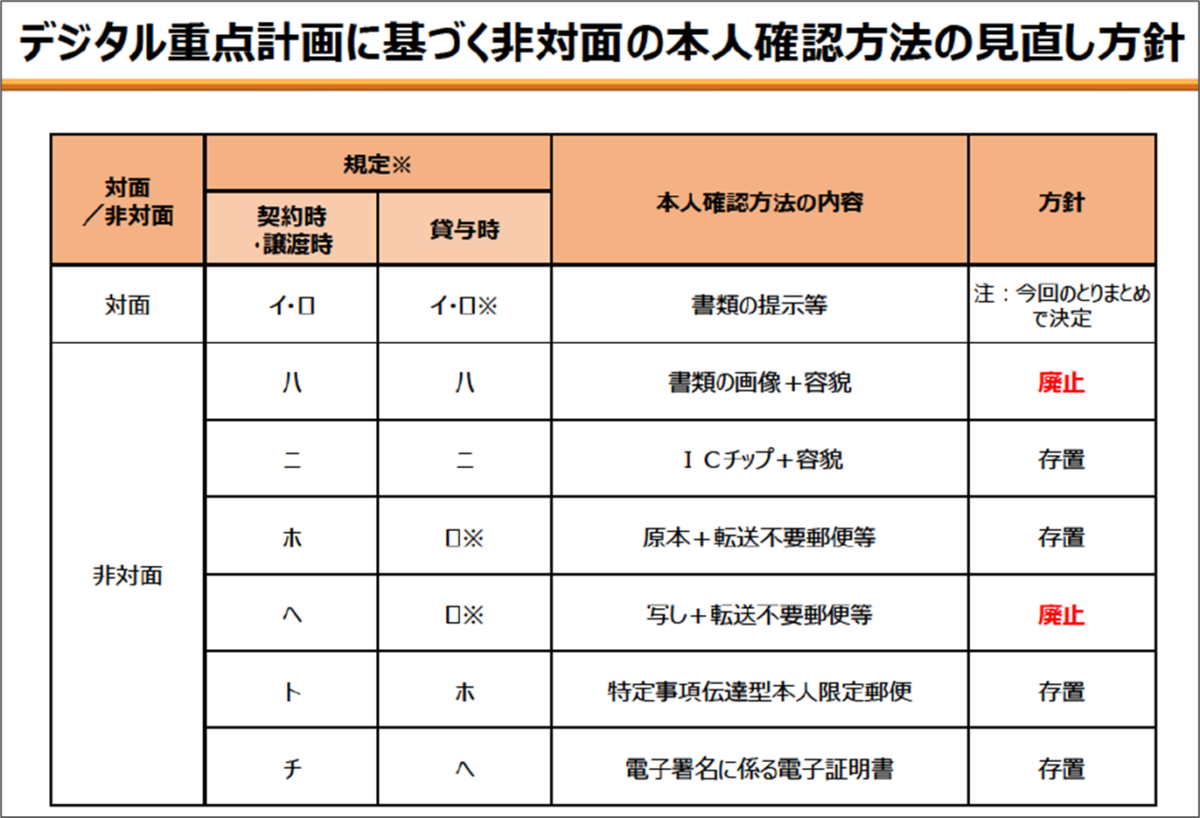

不適正利用対策に関する ワーキンググループ報告書

(PDF 5.77MB)

その案に対するパブリックコメントの結果

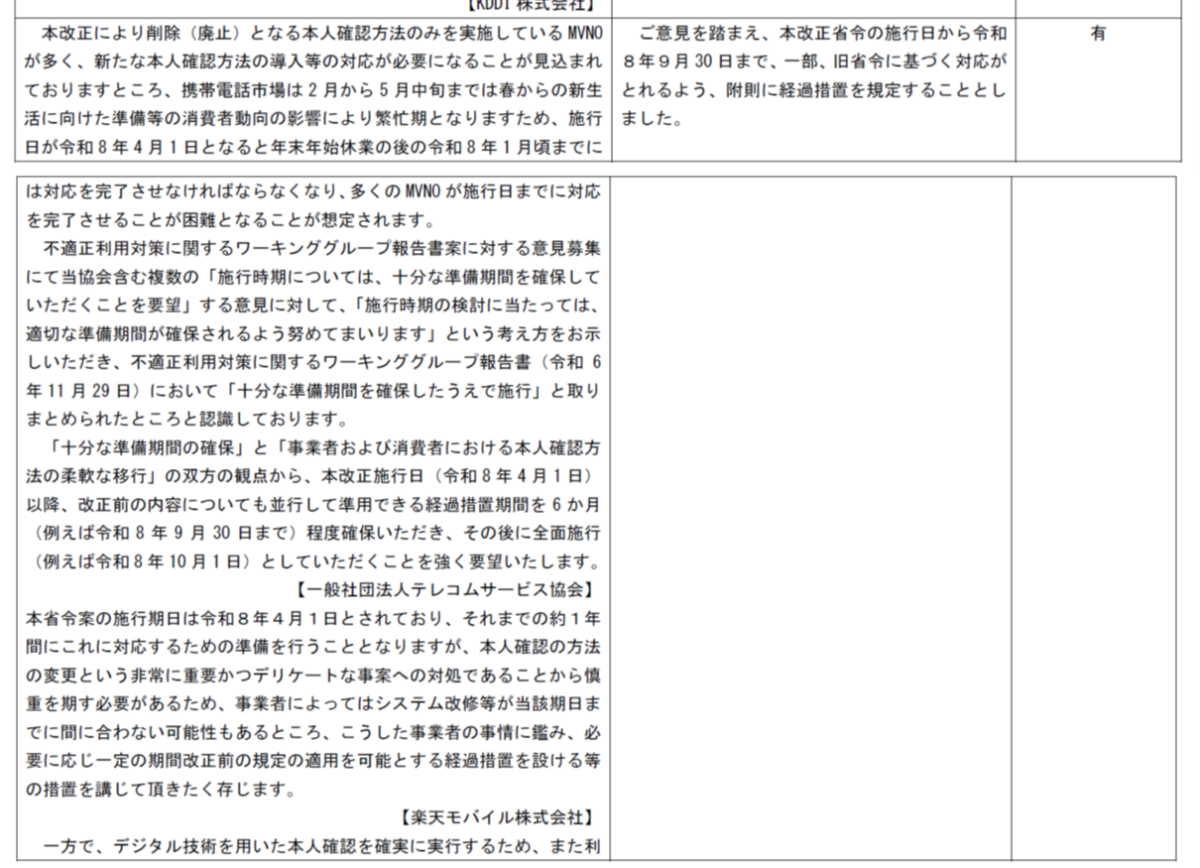

本人確認方法を「どう変える」「いつから実施する」を詳しく検討した部会の、最終報告書です。

どの方法を残し、どの方法を廃止するべきか、といったことが報告されています。

実施時期については、「令和7年度以降」としか書かれていません。

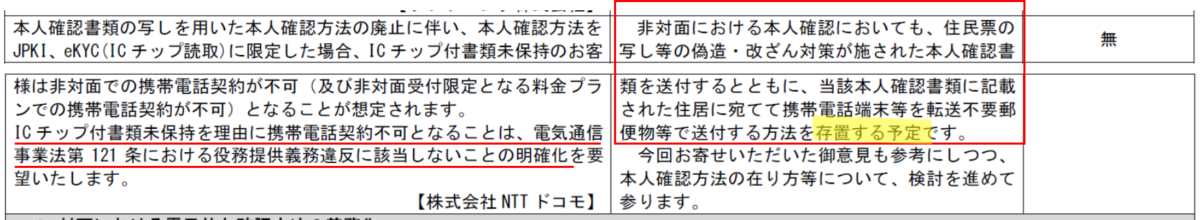

NTTドコモから、電気通信事業法121条違反にならないか懸念の意見があったことに対し、総務省は、非対面における本人確認でも、ICチップ付き身分証以外を利用できる方法を存置する予定である旨回答している。

携帯電話不正利用防止法 施行規則(2026年4月施行)

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則

略して「携帯法」などといわれる法律の、施行規則です。

改正されたものが2026年4月に施行されます。

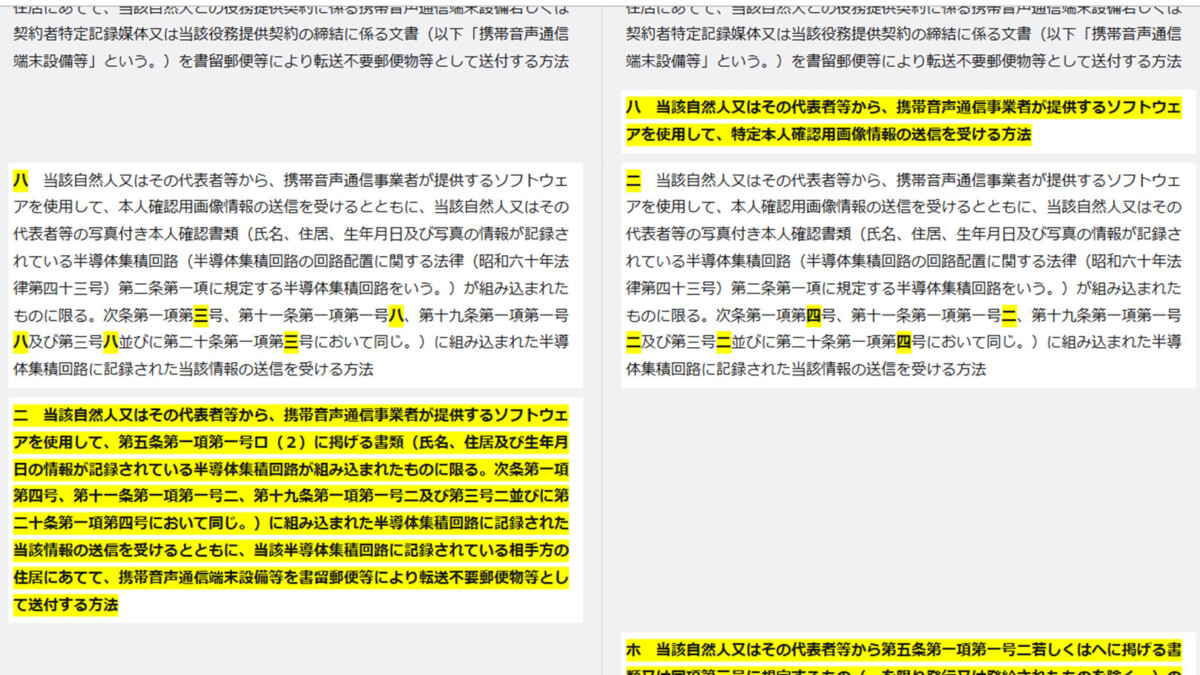

第三条 本人確認の方法

第五条 本人確認書類

が、特に注目です。

その案に対するパブリックコメントの募集と、結果発表

身分証のICチップの読み取り方法について

今後さまざまな場面で必要となる、身分証のICチップの読み取り方法についてまとめます。

ICチップの読み取りは、実は、3種類に大きく分けられます。同じように見えますが、全部違うものです。

- 暗証番号がいらないタイプの読み取り

(マイナカード・在留カード) - 暗証番号が必要なタイプの読み取り

(マイナカード・運転免許証) - 公的個人認証

(マイナカード)

暗証番号がいらないタイプのICチップ読み取り

マイナンバーカード、在留カードがもっている、そのカードが本物かどうかを確認するためだけの読み取り方法です。

カードの表面に書かれている情報だけをもとに、ICチップにアクセスし、出てきた情報がカードに書かれた情報と一致するかを確認すると、そのカードが偽造ではないことを証明できます。

読み取りには次のアプリを使用します。

この読み取り方法では、カードの表面を見ればわかる情報以外は何も読み取れず、また、画像として取得されるため、情報の二次利用がしにくいという特徴があります。個人情報の流出や意図せぬ変更がなく、安心して使えます。

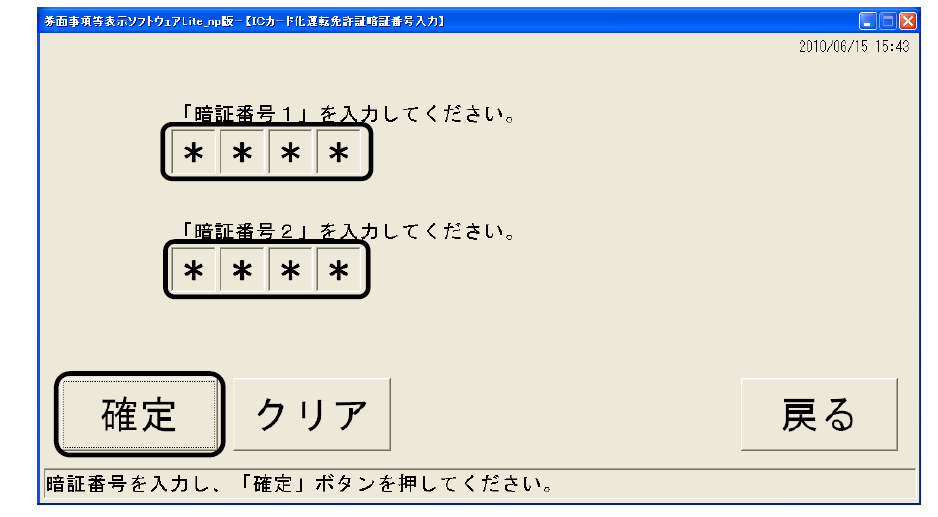

暗証番号が必要なタイプのICチップ読み取り

この読み取り方法は、マイナンバーカード、運転免許証が対応しています。

マイナンバーカードの場合「券面事項入力補助AP」という機能を利用するやり方です。

スマホにマイナンバーカードをかざして「4ケタの暗証番号を入力してください」になるケースは、ほとんどこの読み取り方法です。

読み取り方法は公開されているため、民間事業者からもいくつか読み取りアプリが出ています。例えばこちらのアプリは、マイナカード・運転免許証の両方に対応しています。

暗証番号なしの読み取り方法に比べると、文字データとして情報が読み取られるため、氏名・住所・生年月日・性別の「基本4情報」にくわえ、マイナンバーそのものも読み取られます。

また、運転免許証の場合は、4ケタの暗証番号が2つ必要になりますのでご注意ください。免許証の交付時に、2つの暗証番号を決めるよう求められますが、きちんと覚えたり、メモしたりしてありますか?

公的個人認証(JPKI)

この方法も、暗証番号を使用します。マイナンバーカードだけが対応しています。

この方法では、ただ氏名・住所などの情報だけでなく、「いまカードを読み取った人は、日本の住民票に登録された、特定のこの人に間違いありません」という証明が得られます。

マイナンバーカードのICチップの中には「電子証明書」が保存されており、ここに暗証番号を入力することにより、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に保管された電子鍵と照合され、「間違いなく本人である」という証明ができるようになっています。

デジタル庁の「デジタル認証アプリ」は、公的個人認証を民間企業も使えるようにするアプリです。

マイナカード、4ケタの暗証番号と、長いパスワードの違い

マイナンバーカードには、4ケタの暗証番号と、長いパスワードの両方を登録していると思います。

両方とも、公的個人認証で用いられるものですが、長い方のパスワードを「署名用電子証明書のパスワード」とよびます。

署名用電子証明書のパスワードを使うと、本人である証明だけでなく、ある電子的な書類(ファイル)に対して、間違いなく本人が作成したものである、という強い証明を与えることができます。

「実印を押すのと同じ意味」といえば、その重さが伝わるでしょうか。

そこで、この署名用電子証明書は、申し込みなどの場面で、申し込みデータに署名する目的でよく使われます。

コメント