2026年10月13日まで無料でサポート延長できます

Microsoftは、Windows 10のすべての無料サポートを2025年10月14日をもって終了すると公式に発表しています。この日を過ぎると、セキュリティを守るための大切な更新プログラムが届かなくなります。

その日突然使えなくなるわけではありませんが…

サポート期限が切れたら、パソコンがすぐに動かなくなるわけではありません。ただちにウイルスにやられるわけでもありません。

しかし、セキュリティ侵害に対する「穴」(「脆弱性」)は日々新しく発見され、そして発見されても誰もふさいでくれない。これが「サポート期限切れ」ということです。

あちこち穴だらけで放置されたWindowsを、ハッカーは探し回っています。

見つかったら最後、マルウェアを仕掛けてパスワードや個人情報を抜き取ったり、何事もないふりをして政府や大企業を攻撃するための「踏み台」として準備したりします。

ですから、「普通に使えているから大丈夫」という認識の方がいらっしゃいましたら、ぜひお考えを改めていただきたく思います。

乗り換えが一向に進まない現状に、マイクロソフトが手を打った

マイクロソフトは、一生懸命、Windows 11への乗り換えをうながしましたが、サポート期限後も膨大な数のWindows 10マシンが残ると予想されます。

ハッカーが簡単に乗っ取れるパソコンが大量に存在するということは、追跡を受けずに大規模な攻撃を仕掛けることができる材料を提供してしまいます。

おそらく、こうした状況から、マイクロソフトは6月になって急きょ、個人向けの「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」を発表しました。

このプログラムに登録すれば、個人ユーザーは無料で、さらに一年間、Windows 10パソコンのアップデートを受け取ることができます。(ただし「重要なセキュリティ更新プログラム」のみになります)

登録方法は非常に簡単で、「マイクロソフトアカウントでサインインさえしていれば、ほとんど無条件に登録して利用できる」といってよいものです。

この記事では、その「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」と呼ばれる特別な延命措置について、誰にでも分かるように、手順を一つひとつ丁寧に解説していきます。

動画版の解説を公開しています

本記事のエッセンスのみを分かりやすく動画にしたものをYouTubeで公開しています。てっとりばやく登録を済ませてしまいたい方は、こちらもご覧ください。

まずはやってみてください。「簡単すぎる」登録手順

いろいろな「条件」は、多くの場合、すでに満たしています

Windows 10を一年延命する「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」、適用にはさまざまな条件があるとされていますが、実は普通にWindows 10を使っている方だと、ほとんどの場合、何もしなくても条件は満たしています。

ですので、深く考えずに「とりあえずやってみる」で、できちゃう可能性がとても高いです。

さあ、とりあえずやってみましょう。

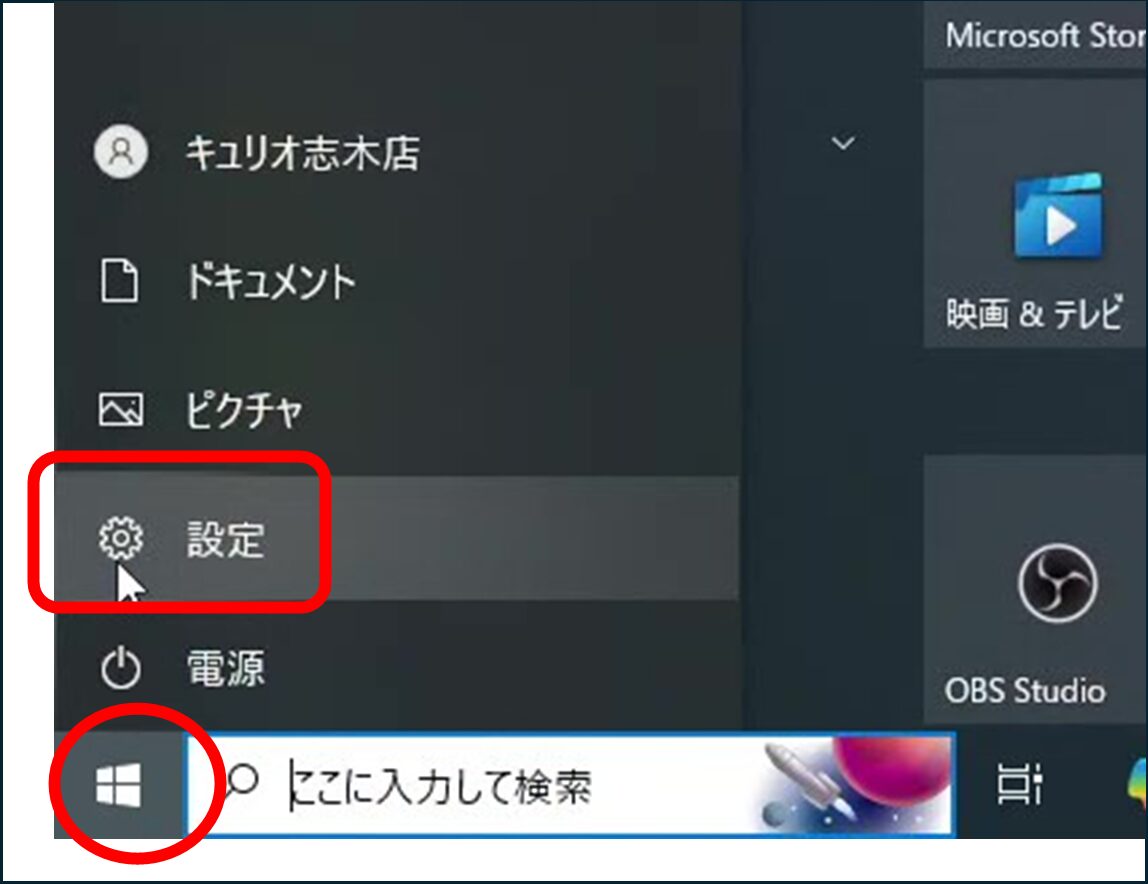

スタート→設定

まずWindows 10の「設定」を開きます。

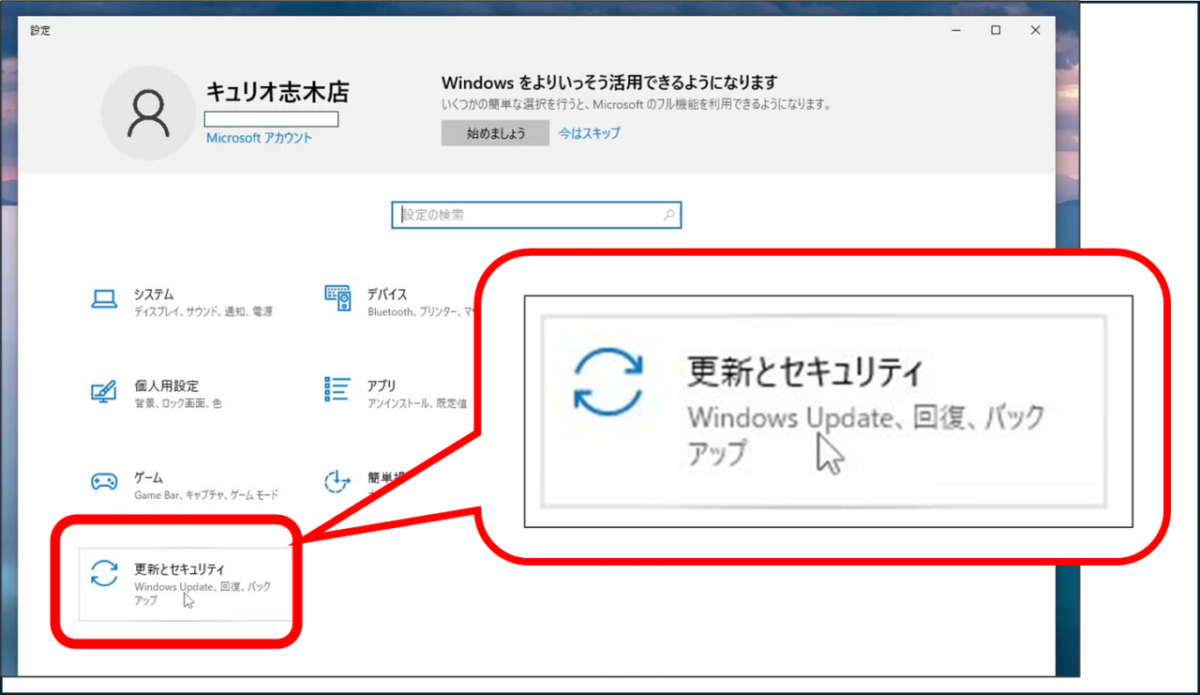

「更新とセキュリティ」を開きます

設定が開いたら、「更新とセキュリティ」をクリックします。

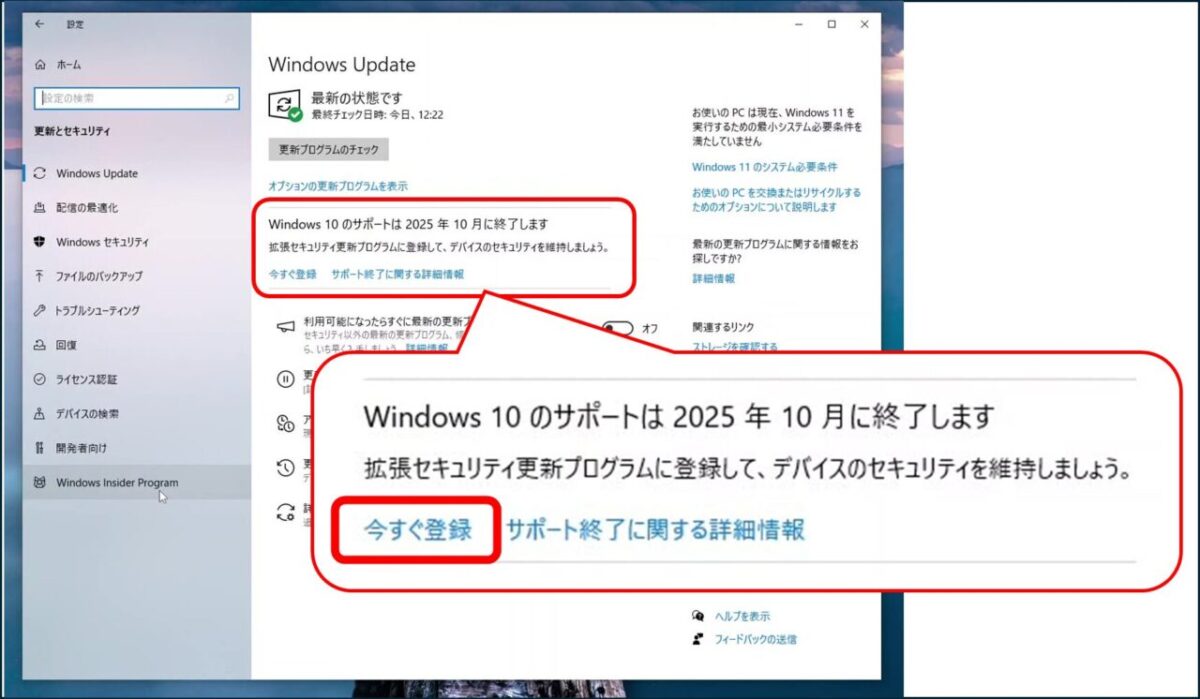

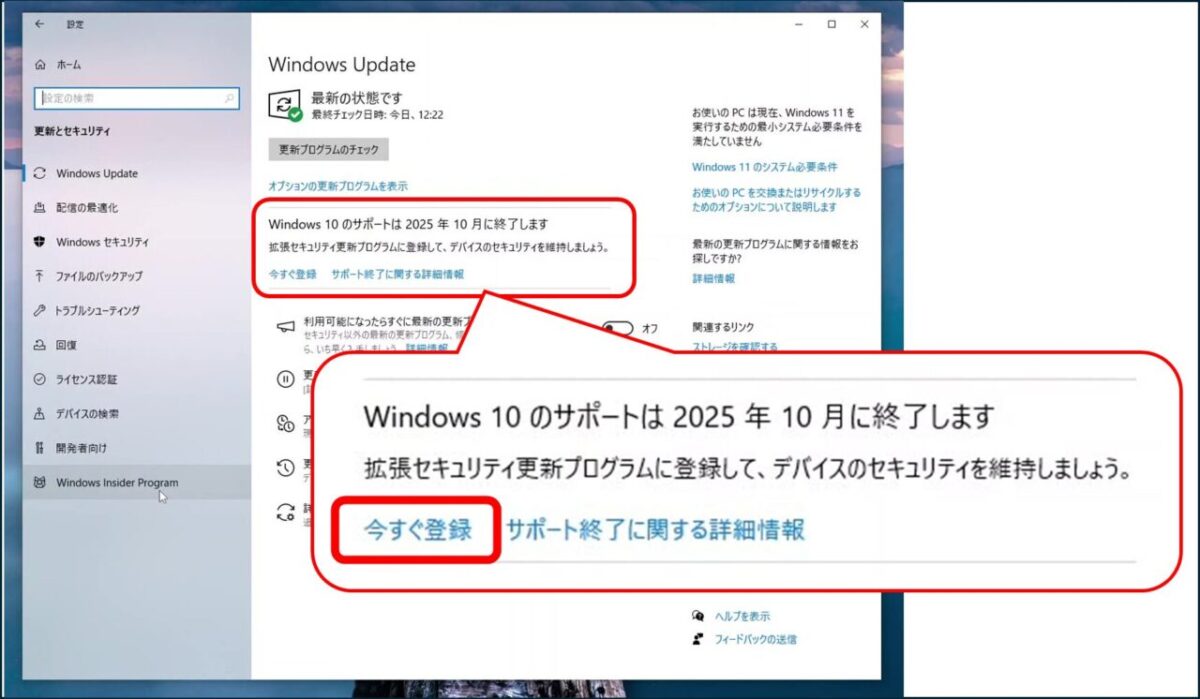

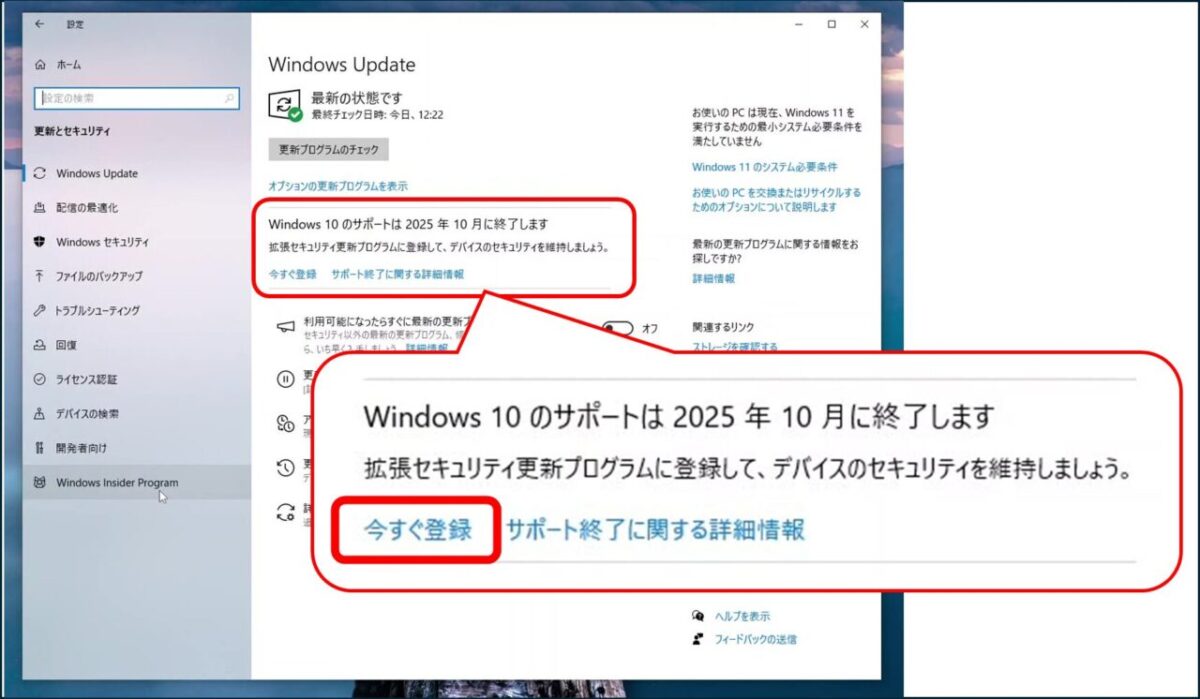

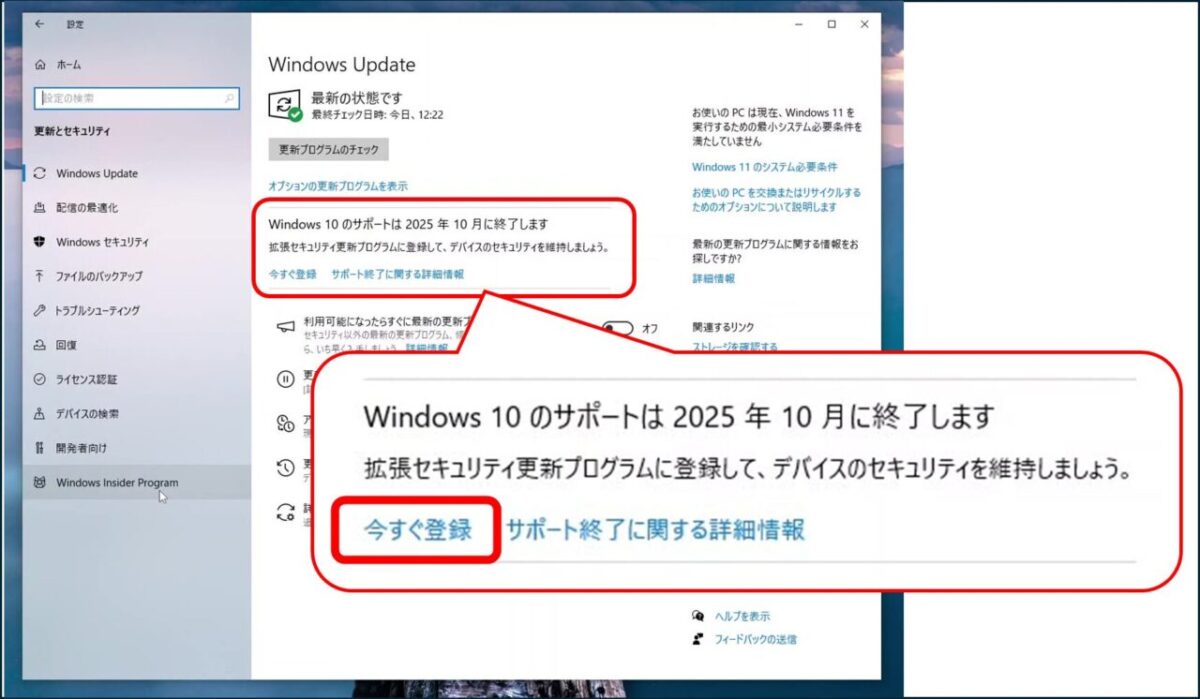

この表示が出ていたら、このまま一年延長にすすめます

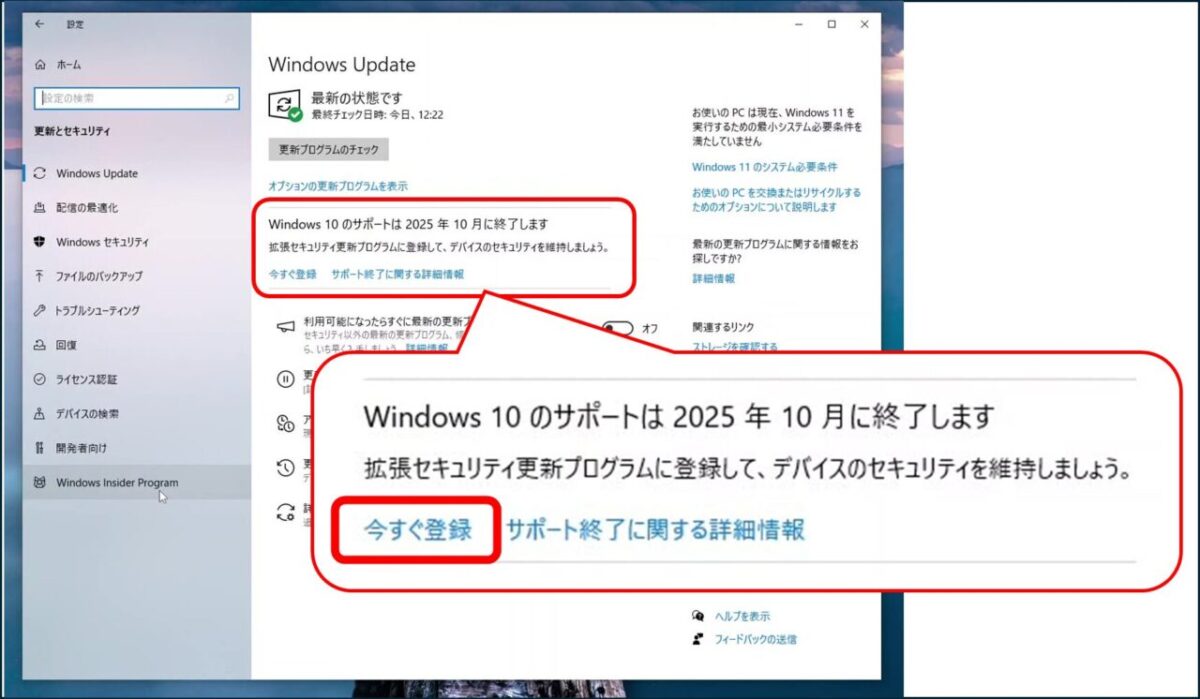

この画面は、普段Windows Updateを確認する時に開いているのと同じ画面になります。

下図のような「拡張セキュリティ更新プログラムに登録して、デバイスのセキュリティを維持しましょう」が表示されている方は、このまま「今すぐ登録」をクリックすれば、一年延長の登録に進めます。

この表示がない方は、この記事の続きを読み進めていただいて、拡張セキュリティ更新プログラムの「条件」を再度ご確認いただくと、表示されるはずです。

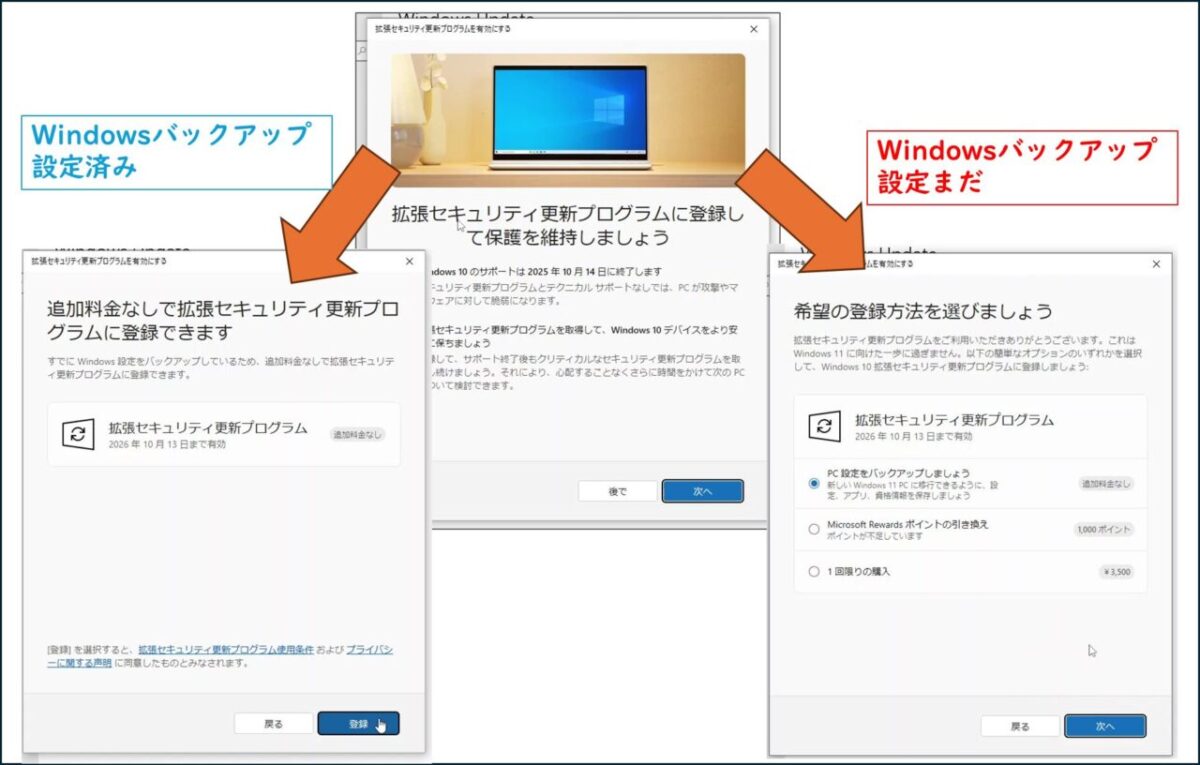

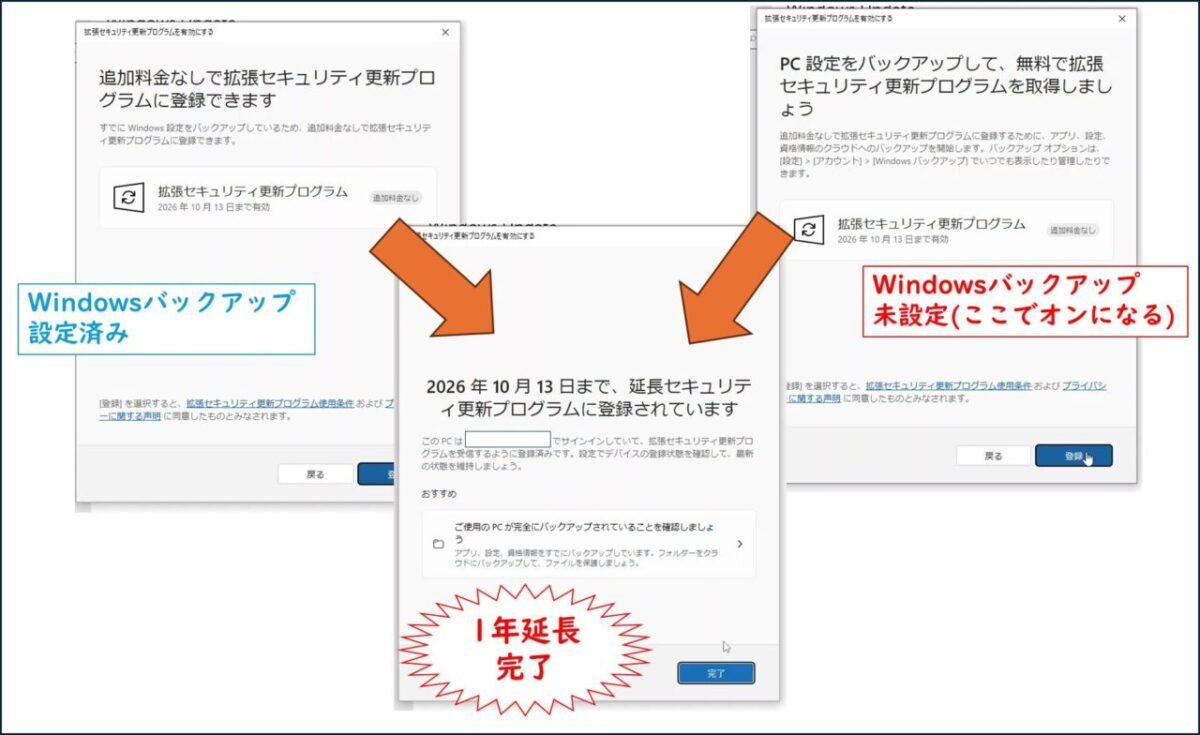

Windowsバックアップ設定済み/未設定で、少しだけ画面が違います

あと2クリックぐらいで1年延長の手続きは完了します。「Windowsバックアップ」がすでにオンになってるかどうかで、ちょっとだけ画面の流れが違いますが、どちらでもちゃんと1年延長できますのでご安心ください。

Windowsバックアップは、結構、Windows 10を使っていると、なんだかんだでオンにしろとうるさかった機能なので、多くの方が「いつのまにか」オンにされています。

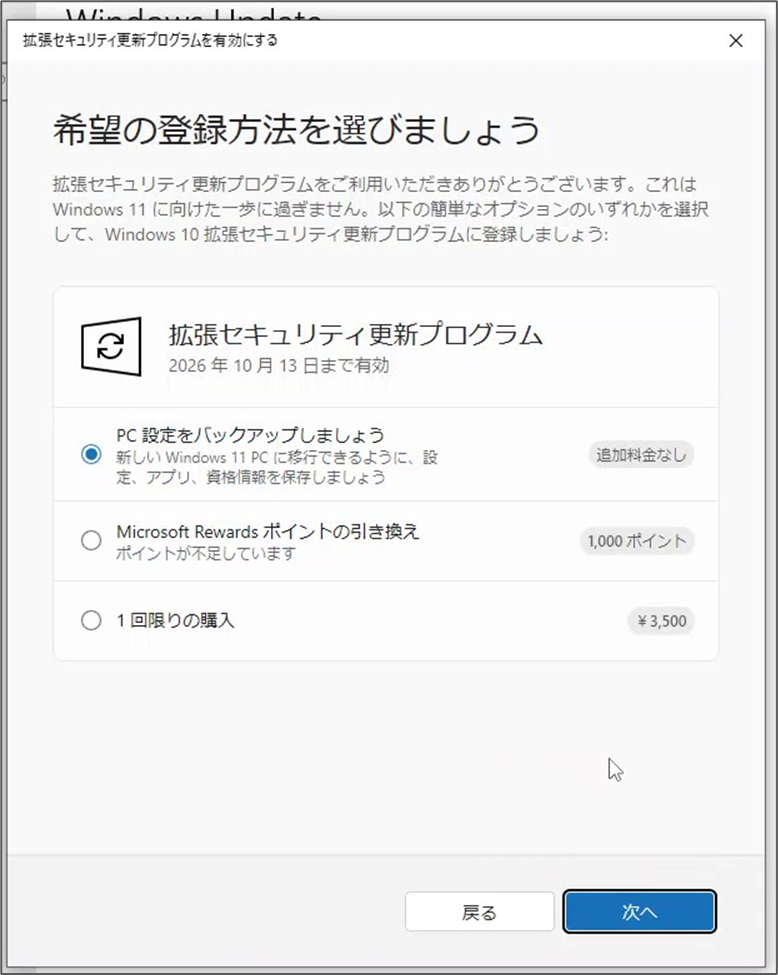

もし、オンになっていなかった場合は、次のような選択肢が示されます。

- 「PC設定をバックアップしましょう」

- これを選択して「次へ」を押すと、Windowsバックアップがオンになります。

- 「Microsoft Rewardsポイントの引き換え」

- Bing検索をしたり、XBoxでゲームをしたりするとたまるポイントです。詳しくはこちら。スクショでは「ポイントが不足しています」となっていますが、不足していない方は、こちらを選択しても構いません。

- 「1回限りの購入」

- ポイントが足りなくて、Windowsバックアップもオンにしたくない方は、3500円払うと1年延長できます。

Windowsバックアップをここでオンにしても、ドキュメント・ピクチャ・デスクトップなどのフォルダが自動的にOneDriveに同期されることはありません。

ドキュメント・ピクチャ・デスクトップをOneDriveに同期することは、サポート1年延長の条件にはなっていません。

すでにこれらのフォルダがOneDriveに同期されている方も、オフにしても1年延長はできますのでご安心ください。ですから、無料の5GBしかないOneDriveのままで問題ありません。

これで1年延長完了です

操作を始めた時点でWindowsバックアップがオンだった方も、オフだった方も、こんな感じで1~2クリックすれば、1年延長が完了します。

これで、2026年10月13日までは安心してWindows 10を使い続けることができます。

マイクロソフトとしても、お金が儲けたくてやってるというより、たくさん残りすぎたWindows 10を放り出すことができなくなって、延長を提供することにした感じです。

なので、よくある「うっかりすると有料になる」パターンとは違います。ちゃんと無料で登録が完了します。

ドキュメント・ピクチャなどの同期は必要ありません

一部情報で、Windows 10のサポートを一年無料で延長するための条件として、

ドキュメント・ピクチャ・デスクトップなどをOneDriveに同期(「バックアップ」)する必要があるため、OneDriveが無料の5GBしかない方は注意が必要

といった記述がある記事もありますが、

ドキュメント・ピクチャ・デスクトップなどをOneDriveに同期(「バックアップ」)する必要はありません。

なお、もし、すでにこれらのフォルダをいつの間にか同期してしまっている、解除したい、という方は、次の記事で解説しています。マイクロソフトの誘導によって、いつの間にか同期してしまい、困っている方が多かったために書いた記事です。

なお、Windows 11の方は、次の記事をご覧ください。

「今すぐ登録」が出ていなかった方は、条件をチェック

多くの方が、以上の手順で1年延長を完了されたと思いますが、できなかった方もいると思います。

この表示が出ていなかった場合です。

当方で4環境ほど確認をしておりますが、いずれも、下記の条件を満たせば表示されておりますので、一つずつ確認して、条件を満たすようにしていただければ大丈夫のはずです。

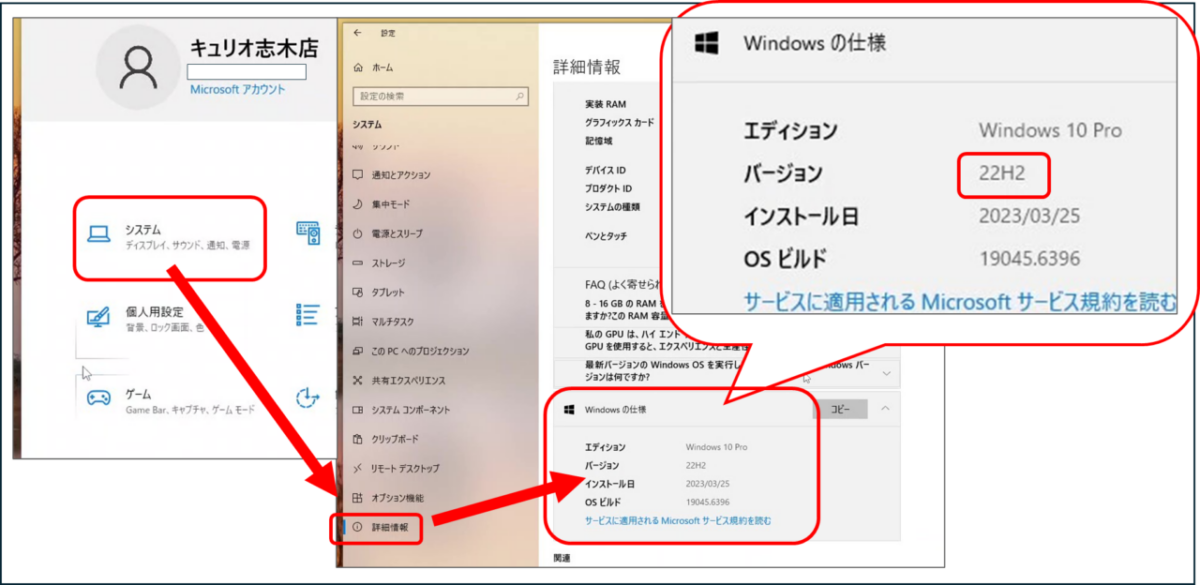

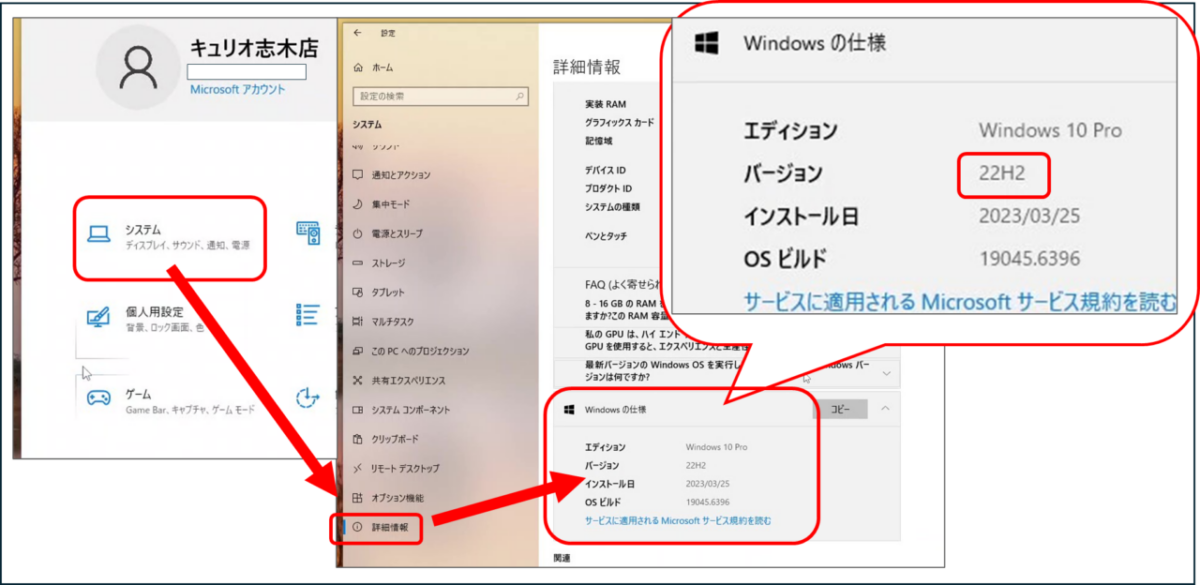

条件1:Windows 10のバージョンは「22H2」

この無料延長プログラムは、Windows 10の最終バージョンである「22H2」が対象です。

- 確認方法: 「設定」→「システム」→「詳細情報」と進みます。「Windowsの仕様」という項目にある「バージョン」が「22H2」になっていればOKです。

- 違っていた場合:

Windows Updateをかけて、「バージョン22H2」が出てきたら「インストール」を選択します。

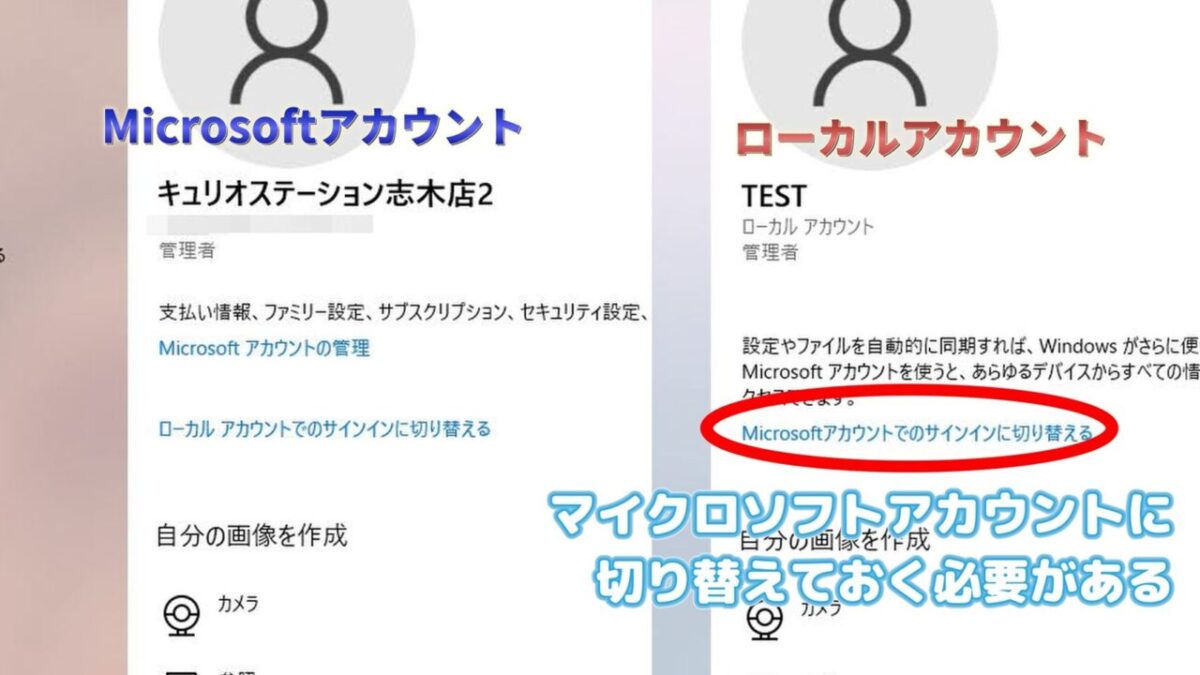

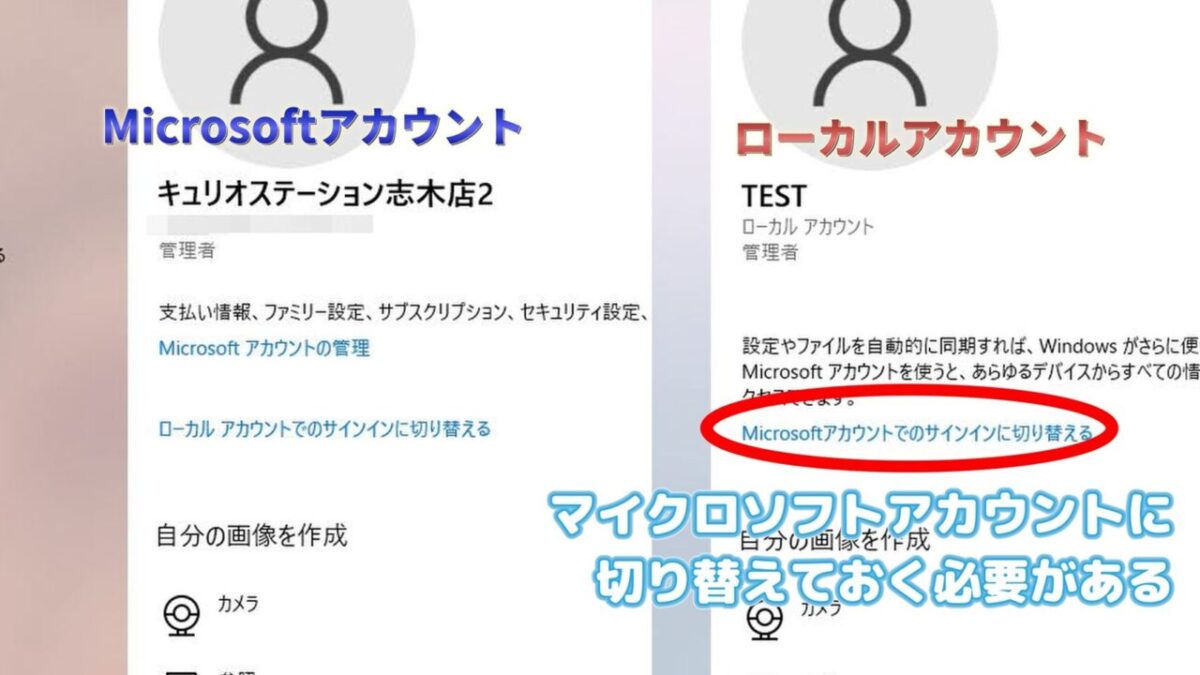

条件2:Microsoftアカウントでサインインしていること

この延長プログラムは、個人のMicrosoftアカウントで利用登録をする必要があります。

- 確認方法: 「設定」→「アカウント」と進み、自分の名前の下にメールアドレスが表示されていればMicrosoftアカウントです。「ローカル アカウント」と表示されている場合は、画面の指示に従ってMicrosoftアカウントに切り替えることができます。

- 会社・学校アカウントは対象外:

ただし、メールアドレスが出ていても、会社や学校から支給されたアカウントの場合は、個人向け延長プログラムの対象外です。

設定→アカウント→ユーザーの追加 から、個人アカウントを追加し、そのアカウントでサインインすれば、個人用の延長プログラムを受けることができます。

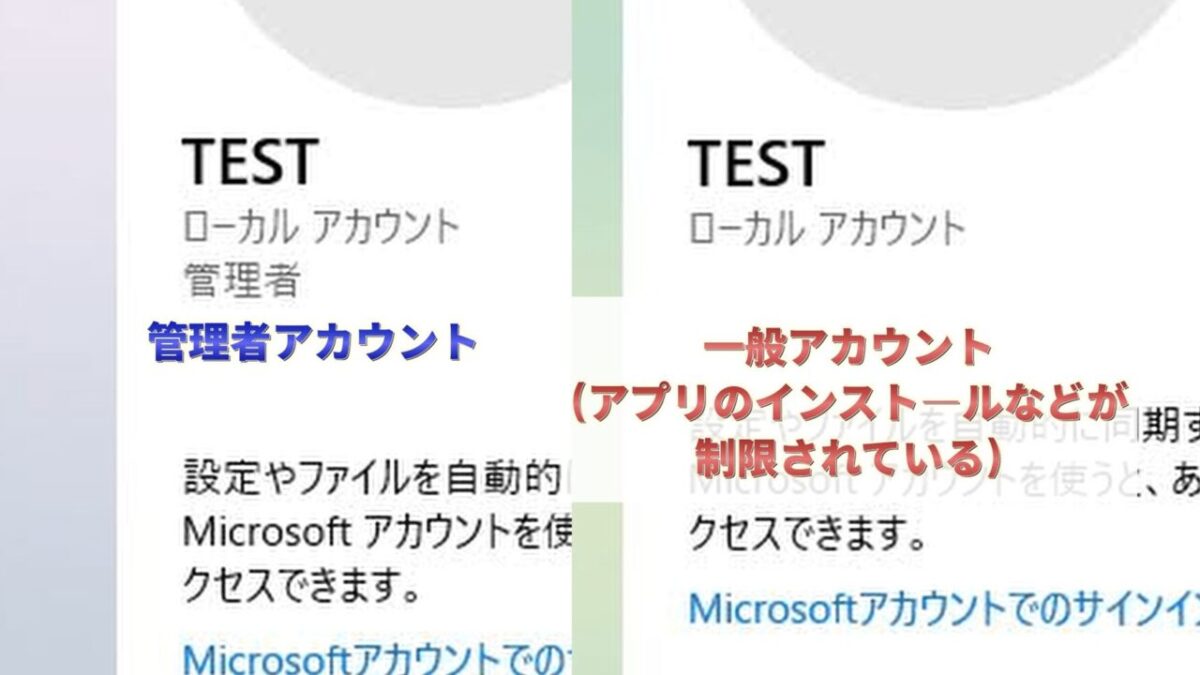

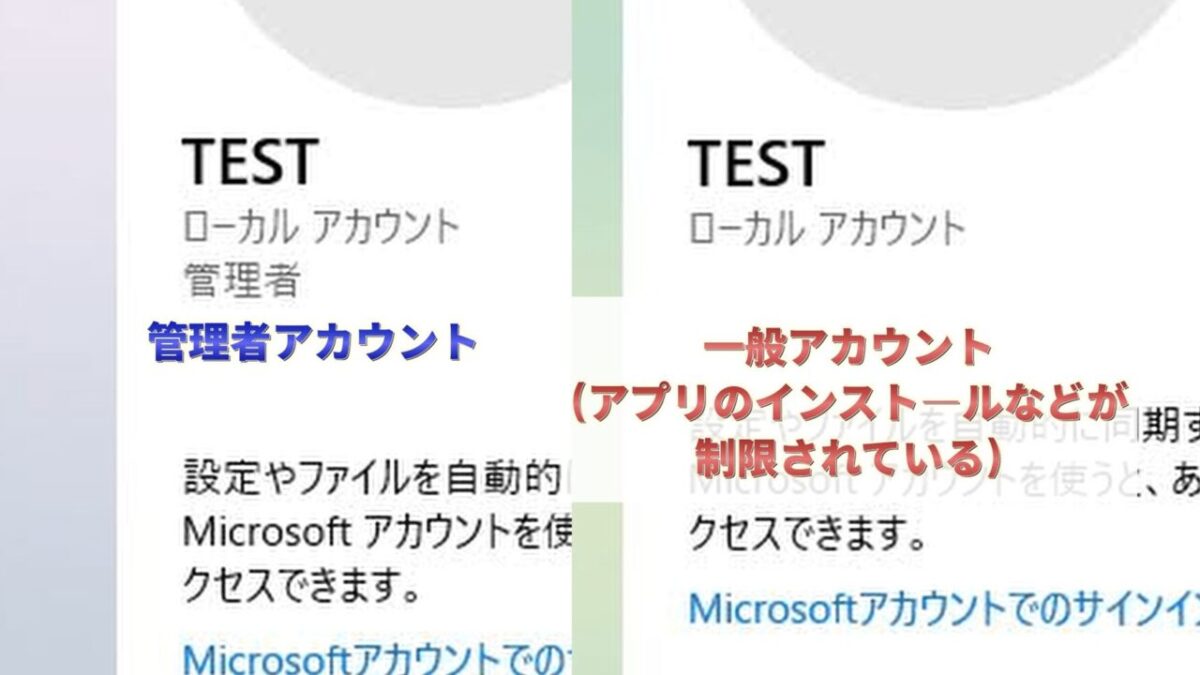

条件3:管理者アカウントであること

ご自身のパソコンを普通に使っている場合、まず間違いなく「管理者」になっていますので、特に心配する必要はありません。

借り物のパソコンや、共用のパソコンの場合、例えばお父さんひとりが管理者で、お子さんたちは一般ユーザーといったケースもあります。

ざっくりいうと、アプリのインストールができるのが管理者です。

- 確認方法: 「ユーザーの情報」画面で、自分の名前の下に「管理者」と表示されていればOKです。

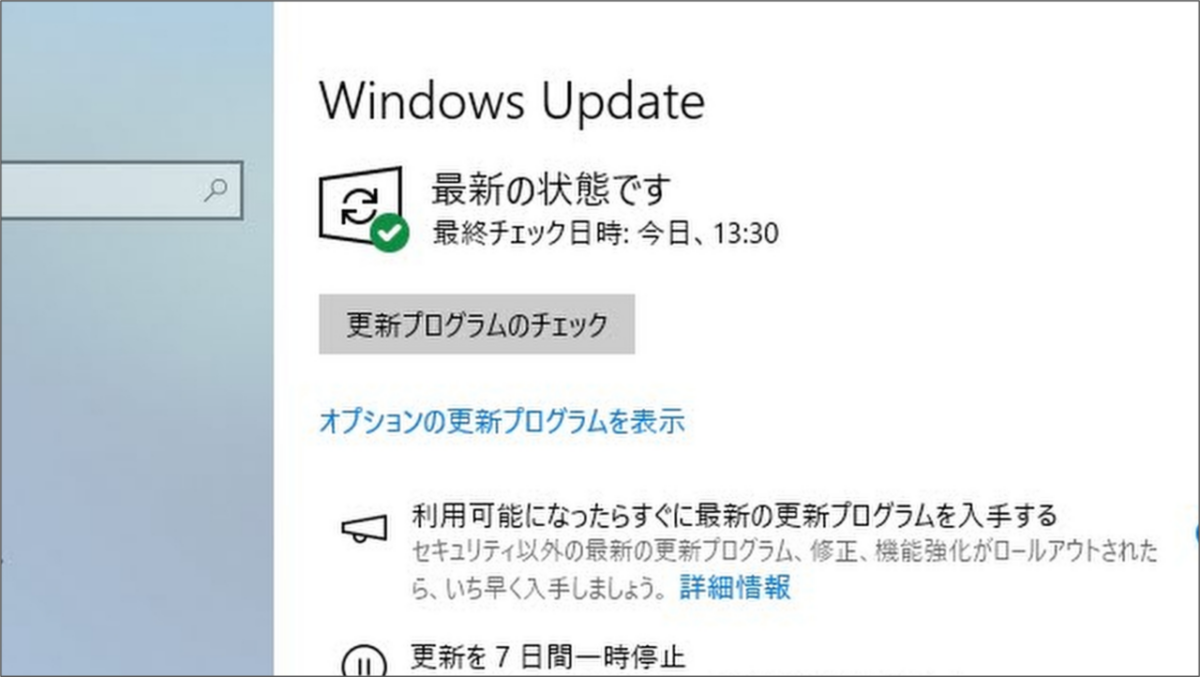

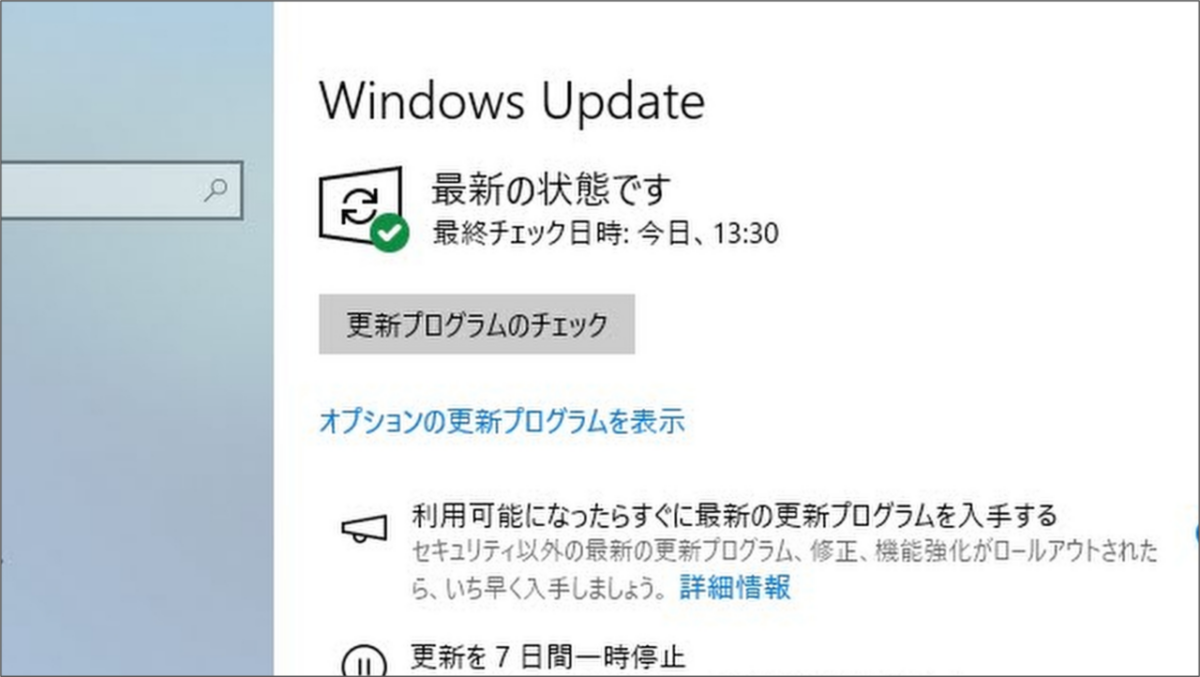

条件4:最新の状態にアップデートしていること

延長プログラムの案内はWindows Updateを通じて届くため、パソコンが最新の状態になっている必要があります。普段からアップデートをしていれば大丈夫です。

- 確認方法: 「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Update」で、「更新プログラムのチェック」を押して最新の状態にしましょう。

これで、1年延長の案内が出るはずです

以上の点をすべて確認すると、1年延長の案内は出るはずです。

とはいえ、延長は1年限りです。1年後どうする…

これで、多くの方が1年延長の登録はできたのではないかと思います。

もう一年のびるなんてことはないかな…といろいろ情報を探ってみたのですが、少なくとも現時点では、この延長措置は1年で終了です。

今回のように、緊急でまた1年延長しないかな…などと期待したくもなりますが、Windows 11は根本的に新しいセキュリティモデルを採用しており、現代のインターネット環境の中で、これ以上Windows 10を延命することは、ちょっと考えにくい…という状況だと思います。

そこで、ごく簡単にではありますが、1年後のお買い換えについてのご案内もしておこうと思います。

選択肢1:新しいWindows PCを買うなら「メモリ16GB以上」がおすすめ

もし新しいパソコンの購入を考えるなら、ぜひメモリは16GB以上のモデルを選んでください。

Windows 10の時代は8GBでも十分でしたが、Windows 11では8GBだと正直「ギリギリ」です。OS自体やブラウザだけでメモリをかなり消費してしまうため、複数の作業を同時に行うと動作が遅くなりがちです。快適な操作のためには、16GBが現在の最適解と言えるでしょう。

またWindows 10のとき、初期は4GBでも大丈夫でしたが、年月を経てアップデートしていくと、だんだんWindowsや各アプリの使用メモリが増え、8GBが必要になった、という経験もあります。

将来、Windows 11が同じようなことになっても、16GBあれば安心して長く使えます。

選択肢2:Windowsじゃなくてもいい? ChromebookやiPadという選択肢

パソコンの使い方がインターネットの閲覧、メール、動画視聴が中心なら、Windows以外の選択肢も有効です。

- 注意点: ChromebookやiPadでは、Word、Excel、筆ぐるめ、会計ソフトなど、これまでWindowsで使ってきた専用ソフトは基本的に動きません。インターネット上のサービス(Webアプリ)や、スマートフォン用のアプリを使うことが前提のデバイスです。

| デバイス | こんな人におすすめ | 強み | 注意点 |

| WindowsノートPC | 仕事や趣味で色々なアプリを使いたい人 | 今まで使っていたアプリがだいたい動く | 価格が高めで、少し複雑に感じることも |

| Chromebook | ネット中心で、手軽に使いたい人 | 手頃な価格、シンプル、高いセキュリティ | Windows用ソフトは動作しない。ネット接続が前提 |

| iPad | ネット中心で手軽に使いたい、キーボードはなくてもいい。 動画や電子書籍、お絵かきを楽しみたい人 | 持ち運びやすさ、綺麗な画面、直感的な操作 | Windows用ソフトは動作しない。本格的な作業にはキーボードが別売 |

Officeはもしかして不要かも…たまにしか使わないなら…Web版で十分かも?

WordやExcelを年に数回しか使わない、という方なら、無料で使えるWeb版のOfficeで十分かもしれません。ブラウザ上で動くので、Chromebookなどでも利用できます。

ただし、デスクトップ版と比べていくつかの機能制限があります。

Web版Officeの主な機能制限

以下の機能は、Web版Officeでは利用できません。

- Word: 差し込み印刷、マクロの作成・実行、複雑な図やグラフの挿入など。

- Excel: マクロ(VBA)の作成・実行、一部の高度なデータ分析機能(Power Queryなど)。

※VBAでなく新しく導入されたOffice ScriptはWeb版でも動作します。- 操作するファイルはOneDriveに保存している必要がある

逆に言えば、これらの機能を使わない簡単な文書作成や家計簿、複数人での同時編集といった用途であれば、無料のWeb版で全く問題なく快適に使えます。

最後に: Windows 12のうわさも流れていますが…

最後に、ちまたで流れる「Windows 12」のうわさについてです。

というか、もうほぼ Windows 12は出る、というのは既定路線のように見えます。

Windows自体は無償アップグレード、ハードウェア要件は変更という流れ

Windows 11の例を考えますと、次期Windows 12については

- Windowsそのものは買いなおす必要なし、無償アップグレード

- ハードウェア要件は変更され、場合によって買い替えが必要になる

というのが、順当なところではないかと思います。

壊れていないパソコンを買い替えることに、多くの方が抵抗を感じる

とはいえ、当店でご相談をお受けしていますと、とにかく壊れていないのにパソコンを買い替えなければならない、ということに、多くの方が負担を感じておられるのは事実です。

テレビや洗濯機は、壊れたら、または、壊れそうだったら買い替える、という方が多いと思います。

ところがパソコンは様子が違います。

どうしてこんなことになってしまうのでしょう?

機械より「中身」が主役の時代に

それはおそらく、パソコン本体よりも、中身のソフトウェアが主役の時代になったという面が強いのではないでしょうか。

現在法人向けに展開されている「Windows 365」サービスなどは、Windows自体がクラウド上に置かれており、アクセスする手元の端末は、別にWindowsパソコンでなくてもよい、といったことまで起きています。

これは、Microsoftがたびたび言っている「Windows as a Service」という言葉にもつながります。Windowsは、購入して所有する「モノ」ではなく、一定の契約のもとにマイクロソフトから提供される「サービス」だ、というわけです。

近い将来、もしかしたら、手元のパソコンはごく薄くて安いものになり、インターネット経由でサーバー上の「自分のパソコン」を使う、といったことが普通になる日も来るのかもしれません。

今後5~10年の単位でみますと、そのぐらいの大きな変化もありうる、と予想しています。

コメント